“当你老了,头发白了,睡意昏沉。当你老了,走不动了,炉火旁打盹,回忆青春……”歌声响起,重阳又至,再次感慨人生易老。岁月飞逝,父母渐渐老去,亲人日暮垂垂,陪伴越来越少。节日,不应只在这一天,敬老爱老应融入血脉,贯穿三百六十五天,让重阳的文化底蕴代代相传,让中华民族的传统美德源远流长。

从衣食住行到精神需求,从老有所养、老有所乐到老有所为,围绕老年人的多元化需求,近年来,我市不断完善食、住、养、学等方面的养老服务供给体系,推动养老服务高质量发展,为长者们织起一张张“幸福网”。

老有所养

多元服务让“养老”变“享老”

夕阳无限好,人间重晚晴。近年来,广华寺街道依托社区及社会资源,以居家养老为基础,社区养老为依托,将健康与养老相结合,从“老有所养”逐步迈向“老有颐养”,让老年人在“家门口”享受到丰富且专业的养老服务,稳稳地托起幸福“夕阳红”。

老人们在广北社区居家养老服务中心切磋球技。

10月9日,记者走进广华寺街道广北社区居家养老服务中心,温馨的氛围扑面而来,老人们或在棋盘上斗智斗勇,或随着音乐节奏舞动,或在健身器材上锻炼身体,或聚在一起聊天……处处呈现出和谐又热闹的场景。

居民胡汉民今年73岁,说起社区居家养老服务中心,他感受颇深:“以前社区没有休闲场所,我身体也不是很好,不敢跑很远,每天感觉无所事事。有了居家养老服务中心后,我每天8:00就来报到,锻炼身体、看看报,身体好多了。”

值得一提的是,社区居家养老服务中心还设有医务室,不仅方便老年人就医问诊,还长期免费提供血压测量和健康咨询服务,推动医疗卫生服务与养老服务深度融合,让养老更有“医”靠。

“我们积极探索构建居家、社区、机构相协调的养老新模式,打造老人身边的高品质社区居家养老服务中心,为老年人提供集日间照料、休闲娱乐、医疗康复等为一体的综合养老服务。”广北社区相关负责人介绍,针对高龄、失能等不便到达活动地点的老年群体,居家养老服务中心还推出上门助餐、助医、助洁等“个性化”养老服务项目,打通养老服务“最后一公里”,切实提升老年人的幸福感、获得感。

一日三餐,是最基本的民生需求。看似简单的吃饭问题,却成了许多居家老年人日常生活的难题。社区食堂的出现,让老有所养从一餐暖心饭开始。

老人们在江钻社区食堂就餐。

中午11时30分,江钻社区食堂就开始热闹起来,刚出锅的饭菜热气腾腾,散发着诱人的香气,附近老人陆续前来用餐。

“每天到了饭点,下楼就可以到社区食堂吃饭。这里菜品多样、干净美味、价格实惠,而且很适合我们老年人的口味。每天好多老伙计一起吃食堂,感觉有‘家’的味道。”78岁居民张志峰开心地说。

近年来,广华寺街道共开设社区食堂7家,基本实现了社区全覆盖,充分满足了社区老年人“吃得近、吃得安、吃得好、吃得起”的就餐需求,让老人们暖胃又暖心。(潜江市融媒体中心记者 王宇杰)

老有所为

余热生辉贡献桑榆力量

在市中医院,每个工作日的早晨都会看到5位退休老中医忙碌的身影。他们退休不退岗,用毕生所学守护群众健康,并积极发挥“传帮带”作用,助力我市中医药事业高质量发展。

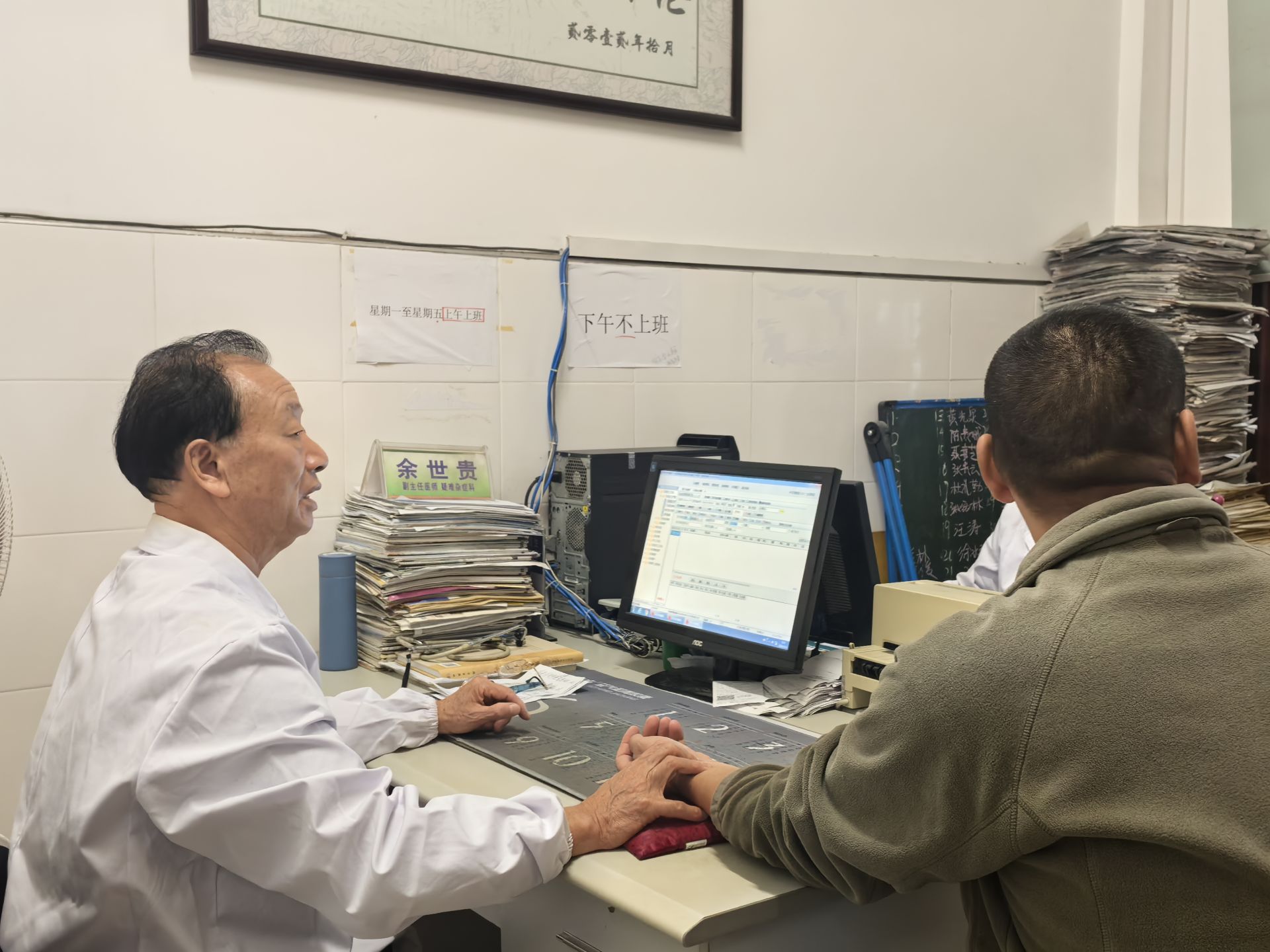

10月9日,记者来到市中医院中医科,前来就诊的患者络绎不绝。“你这病不是多大的事,放宽心,我给你开几副中药吃吃就好了。回去之后,记得凡事想开些,别生气。”在市中医科1诊室,返聘中医、副主任医师余世贵正依次为就诊患者把脉问诊、开处方。

余世贵是医治疑难杂症资深专家,他擅长采用中西医结合方法,治疗胃病、乙肝、肝硬化、不孕不育等各种疾病。虽已73岁,但他依然坚持每周一至周五上午看5个半天门诊,风雨无阻。他认为,患者从四面八方赶来,来一次不容易,即使已经到了下班时间,也要坚持看完最后一名患者。他的门诊常常严重“超时”,拖到下午才能吃上一口饭。

“自己辛苦一点,晚吃点饭没啥,只要患者顺利看了病,看好病,我觉得就是值得的。”退休13年,余世贵依然像年轻时一样,是医院有名的“敬业达人”。然而,一个人的力量总是有限的,他还通过“师带徒”的方式,将自己的毕生所学传授给年轻医生,让他们继续将中医发扬光大,去帮助更多人。

女儿余毅就是他的徒弟之一。“父亲行医多年,深得患者的信赖和尊敬,是我学习的榜样。我也会像父亲一样,穷尽医学的本领,专心勤奋,毫不懈怠。”余毅说道。

“博极医源,精勤不倦”是悬挂在余世贵诊室里的一幅书法作品,也是他的座右铭。几十年来,他刻苦钻研、虚心好学,在各种慢性疑难杂症治疗上形成了独到见解,很多外地患者也慕名前来问诊。

“活着就要做点事情,老有所为很重要。”余世贵说,“患者深受疾病的折磨,身心痛苦。因为信任,他们第一时间找到我,这是我的荣幸。所以,我也要多做些有益于社会的事,用自己的医术为更多的患者治好病。”

返聘中医、副主任医师刘汉波仔细询问患者症状。

在市中医院5号诊室,有一位专治皮肤病的中医刘汉波。今年7月,刘汉波退休,他却没有离开工作岗位——刚办完退休手续,又被返聘上岗。

“我从上班开始就选择皮肤疾病作为研究方向,当时这个领域的中医比较少,只能靠自己不断钻研。”在36年的从医生涯中,刘汉波将所有的心血和热忱都投入了对皮肤疾病的研究治疗中。

在问诊过程中,不论病人的皮疹或痈肿多严重,他都毫无嫌恶,反而会凑近仔细查看症状,或用手按肿处来确定是否成脓。面对病人,他总是不厌其烦地交代清楚怎么服药、怎么敷药以及用药期间的注意事项;面对老年或表达不清晰的患者,他总会耐心地听对方口述病症。

皮肤病种类繁多,难以治愈,有些甚至伴随患者终身。对于皮肤病患者来说,找到一位“合适”的医生,能受益终身。“我有点‘闲不住’,还想继续发挥自己的光与热。”刘汉波说,作为一名医生,最大的价值就是治病救人,如果可以,要干到100岁。(潜江市融媒体中心记者 谭 欣)

老有所乐

奏响“银龄”生活幸福之声

下象棋是老年人喜闻乐见的一项活动。在竹根滩镇,就有不少喜欢下象棋的老年群体,他们切磋棋艺、以棋会友。

杨远华(右一)在竹根滩镇第九届象棋比赛中担任裁判。

今年80岁高龄的杨远华就是其中之一。他从小酷爱象棋,退休后一有空就与三五棋友围聚在棋桌边切磋棋艺。

“镇里已举办了9次象棋比赛,杨老每次都积极报名参加,5次是参赛选手、4次是裁判,今年就是作为裁判身份参加的。他还多次代表我镇参加省、市举办的象棋大赛,并屡次取得好成绩。”竹根滩镇文化站站长邵乐钧说。

“河界三分阔,智谋万丈深。在纵横交错的棋盘中,有兵法的博弈,也有智慧的交融。”在杨远华眼里,一盘棋就是一方小小的天地,象棋不单是一项智力运动,还代表了中国的哲学和传统文化,对提高老年人的文化品位、促进身体健康有很好的作用。

与杨远华一样,将“银龄”生活过得多姿多彩的还有家住泽口街道汉南社区的彭红梅。

10月9日,记者见到彭红梅时,她正在市老年大学跟同学们一起,在老师的指导下学习葫芦丝演奏。

“我从小就爱好艺术,年轻时没那么多学习机会,如今能在老年大学学习,我感觉很开心。”彭红梅高兴地说。

今年是彭红梅在市老年大学学习的第3个年头。她先后学习了古筝、模特、舞蹈等课程,是老年大学的“优等生”,目前还担任二班和三班的班长,每周除了周二、周六和周日,其余4天都有课,这个学期又参加了葫芦丝、普通话、瑜伽等课程的学习。

市老年大学太极班学员正在学习太极刀。

市老年大学学员们正在练习电吹管。

“在老年大学体验到了很多不同的课程,也结识了不少志同道合的伙伴。今年,我们还一起参加了学校举办的庆祝新中国成立75周年文艺演出。”彭红梅气质出众,举手投足间透露着温婉优雅,“在这里,我不仅收获了健康、友谊,心态也更年轻了。学习让我的生活越来越充实,艺术使我越来越自信,我会一直学习下去。”(潜江市融媒体中心记者 周 莹)