扫码看视频

今年春节假期,街头巷尾的烟火气旺盛燃起,城乡各地迎来久违的川流人潮和热闹。乐享团聚省亲之后,伴随假期结束,在外工作、求学的游子,出门打工的乡亲,蓄势待发的企业职工,带着“满格电量”的信心、乐观和勇气,冲着更好的生活、冲着事业的发展、冲着新的梦想,登上列车“再出发”。连日来,湖北日报全媒记者兵分5路,跟随5位外出的湖北人,感受他们的喜悦与期许,见证他们奔向春天、奔向希望的旅途,感受大地的盎然春意。

兔年出差格外早

湖北日报全媒记者 刘宇

通讯员 马诗慧

胡学凯(右)在列车上接受湖北日报全媒记者采访。 (湖北日报全媒记者 鲁腾 摄)

“阳光灿烂,好兆头!”1月28日,大年初七。上午9点,踏上从武汉开往宁波的G584次动车,看到洒进车厢的满眼阳光,胡学凯心头一热。

胡学凯33岁,孝感华工高理电子有限公司(以下简称“华工高理”)项目总监。列车缓缓驶出站台,意味着兔年首个工作日,他开启了新年的首次差旅。

在家电行业跑了近8年业务,到宁波的差旅线路对他来说并不陌生。华工高理是目前国内领先的多功能传感器制造商,其生产的家电用NTC温度传感器占到全球70%的市场份额;浙江宁波是全国4大家电制造业集群之一,家电企业密集。胡学凯经常往返两地。

往年,他将差旅大多安排在正月十五以后。今年年前,他就和客户约定,正月初八客户一上班就见面,“兔年的出差格外早”。

“公司计划将产品销售额提升8倍,我们一刻也不敢耽误。”今年是公司新产品深紫外杀菌模块投入市场的第3年,也是从小批量转向大批量生产的关键时期。作为项目负责人,胡学凯身上担子不轻。在他看来,早一天见到客户,就能早一步了解市场,为产品发展赢得先机。

车厢里,旅客坐得满满当当,不少人都在闭眼小憩,胡学凯却没闲下来。“首个工作日,事情有点多。”一路上,胡学凯电话响个不停,他不时走到车厢连接处去处理。

“忙碌,却很安心。”对胡学凯这类销售人员来说,出差多也意味着机会多。去年受疫情影响,原本确定的行程一拖再拖,他心里始终不踏实。

如今,出行恢复正常,也让胡学凯增添了不少信心。胡学凯计划今年加密出差频率,拜访更多客户、挖掘更多需求。

“公司早在2009年就从武汉搬到孝感,我是2015年到公司工作的,家安在武汉,去孝感现在很方便。”他告诉湖北日报全媒记者,孝感的华工高理产业园,正月初六已经复工。

当日下午2点37分,列车抵达宁波站。这里,也是晴空万里。下午的阳光和早上相比,增添了些许温度,更有了春的味道。

胡学凯拿上行李,下车大步走进充满希望的春天里。

松滋老乡赶赴杭州参建阿里总部

湖北日报全媒记者 周三春

通讯员 韩帅 任美

中建三局杭州阿里巴巴总部项目建筑防水工人廖剑光返岗。 (湖北日报全媒记者 杨千帆 摄)

“按以前习惯,会等到正月十五后再出门,可工程进度不等人啊!”

1月31日,农历大年初十,上午11时许,从宜昌开往杭州西的D2194次动车一路飞驰,在荆州上车的建筑防水工人廖剑光精神抖擞。

51岁的廖剑光是松滋市八宝镇南宫闸村人,也是工地的一名班组长。当天,他带着8名老乡一起回杭州工地,继续参建杭州的阿里巴巴(以下简称“阿里”)总部项目。

因为疫情阻隔,老廖和工友们去年一整年没回家。女儿、女婿在广东惠州打工,老伴和两个孙子在老家,自己却在杭州。今年春节,分隔三地的一家人终于在松滋老家团团圆圆过了个热闹年。

“在家20多天,忙得很咧!”老廖笑着告诉湖北日报全媒记者,这次回家,走访了许多几年来没怎么串门的亲戚朋友。

“你看!”列车上,他指着自己的穿着:深褐色的羊毛衫、毛呢长裤、旅游鞋,并强调:“全是新的!都是老伴给我买的。两身新衣服,另一套在包里。”

“这华为手机也是新的,女儿给我和老伴一人换了一部。”老廖喜滋滋地边说边不停地擦拭着手机屏幕。

2017年,老廖成为中建三局一公司的一名建筑防水工人。从业5年多,他和工友们先后辗转武汉、长沙、深圳、惠州等地,参与了众多重点工程建设。2021年下半年,老廖来到杭州阿里总部项目,一待就是近两年。

他介绍,建筑物的基坑、地下室直至屋顶“从头到脚”都离不开防水工程,一套完整的施工工序近10项,丝毫马虎不得。

以前,老廖从没来过杭州,这两年在工地只是两点一线,他和大多数工友连西湖、雷峰塔等景点都没去逛过。老廖说,自己一点也不遗憾。“因为有盼头啊!”他解释,以前在家做副业顶多一年赚两三万元,如今一年就有10多万元的收入。

下午3时许,列车到站后,老廖回到熟悉的工地生活区,熟络地跟已经返岗的工友们打招呼。

回到宿舍,打开随身带的大箱子,冬春夏三季的衣服一应俱全。“准备充足,明天就上工!”老廖大声说。

南下,建设深圳首条地铁环线

湖北日报全媒记者 左晨

通讯员 张启山

何瑞来到项目现场投入工作。(湖北日报全媒记者 张灿 摄)

4个多小时,1000余公里,这是从武汉站乘高铁到深圳北站的时间和距离。

过去6年,何瑞每年要在这两个站点往返数十次。41岁的何瑞是中铁第四勘察设计院集团有限公司(以下简称“铁四院”)一名结构专业工程师、深圳轨道交通项目部副经理。2005年,他从中南大学毕业,2009年进入铁四院工作。自那时起外派10余年,在深圳一待就是6年。

1月29日,正月初八,何瑞又一次从武汉赶往深圳。“我上车了,你照顾好自己。”8时45分,趁着还没开车,他给妻子打了个电话。“她在武汉又要上班又要照顾孩子,蛮辛苦。”提起妻子,何瑞充满感激。

就在前一天,何瑞一家人刚从利川老家回到武汉。“这是我3年来第一次回老家过年,待了10天,见了很多亲戚朋友。”何瑞感叹,县城生态环境更美了。

9时整,伴随一声鸣笛,G881次列车从武汉站缓缓启动,奔向“春天的城市”深圳。

“从武汉到深圳,高铁每天有20多趟,只要4个多小时,我一般选择最快那趟,下午正好能赶到单位开会。”何瑞说。

趁着乘车空闲,何瑞掏出平板电脑处理工作。一路上,他的电话响个不停。

2016年以来,铁四院深圳轨道交通项目部积极融入粤港澳大湾区建设,先后承揽深圳地铁6号线二期、穗莞深城际铁路、澳门轻轨延伸横琴等重大工程。

眼下,何瑞参与的深圳地铁15号线项目进入设计攻坚阶段,3月必须完成初步设计,计划6月开工,他深感责任重大。作为深圳首条地铁环线,该条线路同时串联起前海、后海、南山、宝安、新安等地区,将改写深圳的城市发展格局。

“对于轨道工程师而言,一个项目设计建设周期大概5年到8年,一个人一辈子能完整参与几个项目可能就退休了。”何瑞坦言,他最欣慰的事情莫过于,当他带着孩子乘车时,能自豪地说:“你看,这条地铁是爸爸设计的!”

13时20分,列车抵达深圳北站。西出站口,熙熙攘攘。当天深圳室外最高气温16℃,温暖如春。

半小时后,何瑞到达项目部。他来不及回到住所,直奔办公室召集同事开会,一直忙活到傍晚。

跳动的字节 跳动的梦想

湖北日报全媒记者 李朝霞

车厢中,王伟刚(右)接受湖北日报全媒记者采访。 (湖北日报全媒记者 李冲 摄)

身着黑色连帽羽绒服、运动裤和运动鞋,背着鼓鼓的红色双肩包。1月27日,大年初六,早上8时许,一身典型互联网“程序猿”装扮的95后北漂程序员王伟刚从红安西站出发,至武汉站中转后登上开往北京的G524次列车。

今年春节,对王伟刚来说,意义重大。3年多没怎么走动的亲戚欢聚一堂,姐姐因为疫情被推迟的婚礼终于热热闹闹举行。

家在红安,他和姐姐都在北京工作,这几年因为疫情,回家机会很少。“今年过年就大不一样了!我先是陪姐姐到姐夫的山东老家办婚礼,再陪姐姐带着姐夫回红安过年,我妈特别高兴,做了好多菜……”看着车窗外开阔的平原,王伟刚仍沉浸在春节的兴奋中。

本科和硕士毕业于北京邮电大学电子信息工程专业,王伟刚已在北京待了近9年。

一路上,王伟刚向湖北日报全媒记者讲述了他的职场心得。入职后,从配合别人工作到开始主导具体业务,他在不断学习和实践中进步。现在,工作中的大多数问题,他可以自如应对。

作为互联网大厂程序员,王伟刚从事电商相关业务,他见证了电商产业这几年快速发展以及带动相关产业共同繁荣的过程。

“互联网正全面向生产生活各领域纵深拓展,它与实体经济结合将带来经济形态的深刻巨变。”车厢中,他对记者说,数字经济将会是中国未来发展的关键点,平台是数字经济的核心,而他们,就是保证平台流畅运行的万千“字节”。

列车一路疾驰,王伟刚在思考,新的一年如何实现工作上的突破和事业上的提升,让自己在互联网时代发挥更大价值。“希望团队的技术产品有颠覆式的创新,互联网行业加速向实体经济赋能,我的梦想能够逐步实现。”

下午4时许,列车到达北京。下车后,他像以往一样给母亲打电话报平安,再乘地铁回到位于中关村的住处。“我感到浑身是劲,新的一年开始啦!”

博士心声:努力做一名“中国好医生”!

湖北日报全媒记者 胡祎

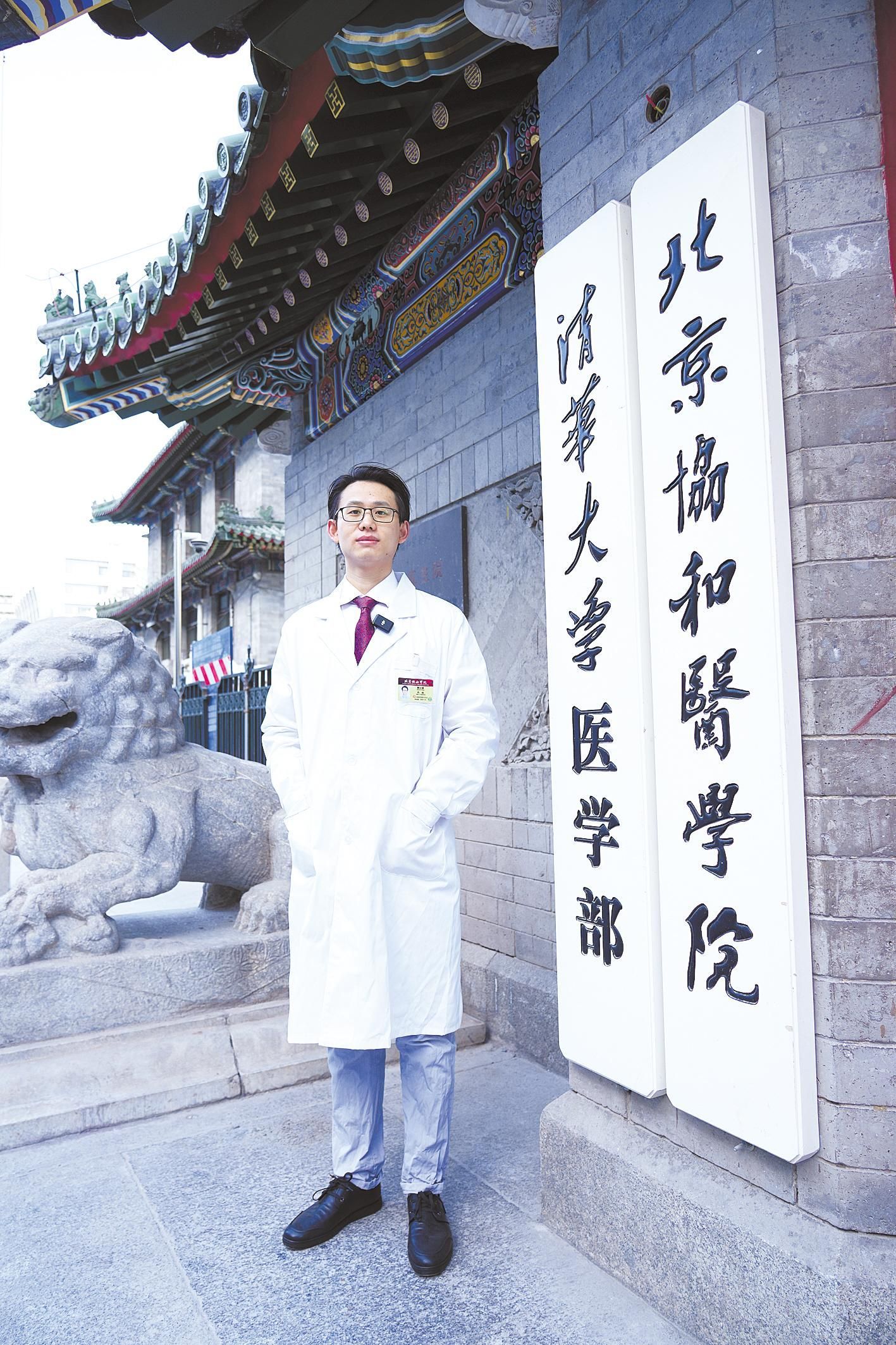

魏士雄告诉记者:我的人生目标就是努力做一名“中国好医生”! (湖北日报全媒记者 张竞恒 摄)

宜昌火车东站站前广场,树上悬挂的一排排大红灯笼点缀着节日的喜庆氛围。1月28日,正月初七,早上7时许,返岗返学人群拎着大包小包涌进车站。

湖北日报全媒记者与提前一天从利川老家来到宜昌的魏士雄会合,他今年29岁,是清华大学医学部-北京协和医学院风湿免疫专业的博士一年级学生。

候车时,魏士雄告诉记者,“我是2021年12月结婚的,2022年从四川大学华西医学院毕业后,我选择继续到清华读博,妻子回老家宜昌的医院工作。”

风湿免疫是疑难杂症学科,学生需要经过长期的理论和实践积累才能胜任临床治疗。目前,我国风湿疾病涉及人群超过2亿人且难以彻底治愈。作为同行,妻子非常支持魏士雄,鼓励他在专业领域刻苦钻研。

魏士雄说,读硕读博这几年,最让他感到压力的地方就是日复一日的各种实验和课题研究。每天查文献、思考临床中的问题已经成为他生活的一部分。

8时15分,G1516次列车从宜昌东站开出。望着窗外远去的风景,魏士雄感叹,利川老家变化真大:路更宽、农业种植规模化;亲戚们谈论的话题也从孩子的学费问题变成了汽车品牌。旅途中,魏士雄介绍:这是近3年第一次春节回家,与亲朋好友团聚,看到了久违的烟花,体验到浓浓年味。

在家10天,除走亲访友,他每天要花几个小时查资料,撰写国家自然科学基金项目申报书。“导师带领我们参与2023年度国家自然科学基金的申报,聚焦类风湿关节炎领域。”他说。

列车一路奔驰。16时48分,列车缓缓开进北京西站。又回到寄托自己梦想的城市,魏士雄脸上露出了欣喜与期待。清华大学医学部-北京协和医学院位于王府井附近。出租车驶过长安街,一片车水马龙间,涌动着春天的生机与希望。

18时许,安顿好行李,记者和魏士雄在校园漫步,典雅古朴的建筑鳞次栉比。“社会生活恢复正常状态,我的学习和科研还要加把劲。这几年的经历,我越来越觉得我的选择没错,我的人生目标就是努力做一名‘中国好医生’!”他说。